La Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio

Le Fabbriche (o Fabbricerie) sono organismi previsti dal Diritto Canonico sino dal V sec., e poi recepiti nel Diritto Civile, nei quali si riconosce la natura fondazionale (fabrica ecclesiae), ovvero associativa (consilium fabricae). Esse hanno il compito di provvedere alla gestione, alla manutenzione ed ai restauri delle Chiese cui sono preposte.

La rilevanza del culto di San Gaudenzio, primo Vescovo e Patrono della Diocesi, è però geograficamente più ampia della città di Novara: i compiti di provvedere alla Basilica di San Gaudenzio si sono perciò codificati e diffusi in un vasto territorio, separando i canali di finanziamento per i sacra tecta (edificio) da quelli per la luminaria ecclesiae (utenze). Questi ultimi erano costituiti dalla cosiddetta Offerta della Cera che le comunità civili di una vasta area attorno a Novara (grosso modo da Oleggio a Mortara) hanno continuato a versare sino agli anni Settanta del Novecento. Se alle utenze erano destinati proventi esterni alla fabbriceria, al compito di conservare l'edificio sacro dovevano essere destinate solo le risorse proprie del bilancio della Fabbrica: per il fatto di dovere impiegare le proprie risorse per l'edificio e non anche per le utenze alla parola Fabbrica è stato aggiunto "lapidea", alludendo con una parte al tutto.

Dal 1577 alle opere di cura e manutenzione si aggiunge l'importante attività di costruzione della nuova Basilica: la fabbriceria avrebbe dovuto disporre del risarcimento del governo spagnolo per l'abbattimento della Basilica precedente e l'uso dei suoi materiali per le fortificazioni, ma questo non arrivò mai; il medesimo Governo concesse in sua vece l'imposizione di una tassa locale di sei denari per ogni libbra di carne venale venduta nella città di Novara (il cosiddetto Sesino) a condizione di destinare la somma alla Fabbrica di San Gaudenzio. I più antichi documenti di archivio conservati sulla Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio risalgono al 1552, un anno prima che l'annunciata demolizione della basilica antica fosse condotta a compimento. I membri della Fabbrica, che curavano a quell'epoca la chiesa originaria, fuori le mura cittadine, avrebbero di lì a poco trasferito le loro attenzioni alla chiesa di San Vincenzo, acquistata dai Canonici di San Gaudenzio per trasferirvi le reliquie e gli arredi provenienti dalla Basilica extramuranea. Per oltre quarant'anni la Fabbrica Lapidea si occupò di migliorare e adeguare alla nuova funzione la chiesa, ridedicata a San Gaudenzio.

Nel 1577 venne avviata la costruzione della Basilica nuova, ampliando la superficie occupata dalla parrocchiale di San Vincenzo mediante l'acquisto di alcune proprietà limitrofe. Ultimata la navata e consacrata la Basilica nuova (13 dicembre 1590), la Fabbrica Lapidea si dedicò al transetto e all'abside (1659), allo Scurolo (1711), al Campanile (1773) ed infine alla Cupola (1888). L'attività della fabbriceria prosegue ancora oggi con la cura e la conservazione del complesso monumentale.

La Basilica di San Gaudenzio

Nel 1535, alla morte di Francesco II Sforza, il Ducato di Milano venne occupato dagli spagnoli dell'imperatore Carlo V: Novara divenne così città di frontiera e l'imperatore decise di trasformarla in una piazzaforte. Vennero allora smantellati tutti i borghi esterni alle mura. Scomparve così l'antica basilica di San Gaudenzio che sorgeva fuori dalla cinta difensiva della città (l'attuale Corso XX Settembre).

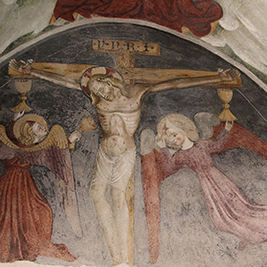

Il corpo del patrono fu portato nella Chiesa di San Vincenzo e riposto in una grande corona di sasso di epoca romana. L'urna venne ricoperta con una lapide di recupero e le reliquie furono riposte sotto l'altare principale della Chiesa di San Vincenzo, che da allora cominciò a chiamarsi di San Gaudenzio. L'urna di sasso, intorno al 1753, fu murata alla base del campanile attuale, dove si trova tuttora.

La decisione di costruire la Basilica di San Gaudenzio all'interno della città avvenne nel 1560 e, il 9 settembre, Pio IV concesse la costruzione della Basilica. Nel 1561 il denaro raccolto fu di oltre 500 lire: per avere un termine di paragone, la paga di una giornata di lavoro di un operaio era di una lira. L'attuale Basilica di San Gaudenzio venne edificata dentro la cerchia delle mura urbane, sull'area occupata precedentemente dalla chiesa di San Vincenzo. Il nuovo tempio venne innalzato in forme solenni e grandiosi a partire dal 1577 sul progetto che la tradizione assegna a Pellegrino Pellegrini detto il Tibaldi, architetto di fiducia di San Carlo Borromeo. La consacrazione della chiesa avvenne il 13 dicembre 1590, ad opera del vescovo Speciano.

Il Campanile di Benedetto Alfieri

Nel 1743, la Fabbrica Lapidea decise il completamento della Basilica, sprovvista di campanile, ma dotata di una torretta campanaria provvisoria collocata sul pilastrone sudovest destinato al sostegno della Cupola. In seguito ai danni che le vibrazioni delle campane provocavano alla chiesa, fu approvata la decisione di costruire un nuovo campanile sulle fondazioni, già previste dal progetto del Pellegrini e realizzate contemporaneamente alla Basilica.

Fu commissionato a Benedetto Alfieri, architetto dei Savoia, di eseguire un sopralluogo che verificasse le condizioni delle fondazioni. L'Alfieri, realizzò il progetto risolvendo brillantemente i notevoli problemi causati da un'errata impostazione delle fondazioni. Nel 1753 iniziarono i lavori che furono sospesi nel 1773, ancora prima di terminare la cella campanaria, per mancanza di fondi.

Un'epigrafe (Cives - turrim admirandi operis - extruxerunt - ad sumptus supererogato - in libram carnis semisse) di Guido Ferrari ricorda il contributo della città alla spesa per la sua elevazione (tassa del sesino). Il campanile, alto 92 metri, s'innalza con un prisma irregolare da una base quadrata (10,18 metri per lato). La cima è ornata da un fastigio d'angeli di bronzo, fusi dal novarese G. Battista Agazzini. Attualmente, il campanile è privo dei festoni dorati della guglia, asportati durante la Seconda guerra mondiale. Due scale alla leonardesca di 300 gradini, di gusto tardo barocco, portano alla cella campanaria, senza mai incontrarsi.

Il Campanile si armonizza alla perfezione con l'edificio preesistente, collegando idealmente due grandi periodi della storia dell'architettura: il rinascimento e il tardo barocco della fine del '700. L'opera fu completata nel 1786, diciannove anni dopo la morte dell'Alfieri. Il campanile della basilica di San Gaudenzio, una delle opere più interessanti dell'architetto, divenne un modello per molti successivi campanili piemontesi e fu destinato a divenire accesso principale del nascente Museo della Basilica. Il Campanile dell'Alfieri costò una somma pari a 400.000 lire.

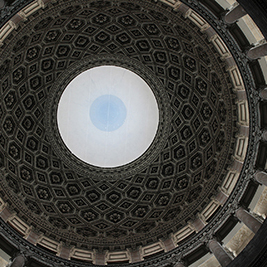

La Cupola di Alessandro Antonelli

La Fabbrica Lapidea deliberò, il 21 maggio 1840, la ripresa dei lavori di completamento della Basilica, con la costruzione della Cupola e la commissione del progetto all'architetto Antonelli. Quest'ultimo rispose con l'accettazione il 17 giugno:

“Sensibile oltremodo alla fiducia posta in me per la formazione del disegno di una Cupola da sovrapporsi alla crociera del grandioso tempio di S. Gaudenzio, accetto volentieri l'onorevole incarico promettendo di nulla risparmiare onde l'opera riesca meno imperfetta, e corrisponda al meglio che per me si potrà alla generale architettura dell'edificio”

Alessandro Antonelli nel 1840 si accinge ad affrontare il tema della progettazione della cupola della basilica di San Gaudenzio a Novara, con l'intento di ottenere con la muratura gli stessi risultati che consente l'impiego della ghisa e del ferro, e dunque continuando nella tradizione costruttiva italiana che vede ancora l'utilizzo dei materiali tradizionali. La storia del progetto è complessa, sviluppandosi secondo un percorso articolato che porterà l'architetto piemontese alla realizzazione di un oggetto architettonico che si può considerare un unicum nel panorama costruttivo italiano. Il primo progetto della cupola fu presentato alla municipalità nel 1841. Tre anni dopo iniziarono i lavori ma nel 1855 e nel 1860 l'Antonelli presentò successivi progetti che innalzavano l'altezza della cupola, fino al 1863, anno della conclusione dei lavori. Mancava solo la guglia che fu costruita tra il 1876 e il 1878.

La Cupola della Basilica di San Gaudenzio suscita interesse innanzitutto per le sue dimensioni, con un'altezza alla sommità della statua dal piano di calpestio della chiesa pari a 125 metri e con un diametro interno di 14 metri ed esterno pari a 22 metri, poi per l'arditezza delle forme e per il complesso sistema costruttivo che ne fa il più alto edificio italiano in muratura. La costruzione è sorprendente e ardita se si pensa che, con tali dimensioni, Antonelli ha progettato e realizzato una cupola esterna in foglio, ossia un guscio sottile dello spessore strutturale di soli 12 centimetri circa (una testa di mattone), irrigidito da costoloni e da cerchiature - entrambi in laterizio - secondo un sistema di "meridiani" e "paralleli". Proprio i paralleli sono gli elementi strutturali che risolvono il problema della sollecitazione a trazione cui è sottoposta la calotta. L'architetto piemontese riesce ad incarnare quel “genius loci” su cui si radica la costruzione della Cupola, una delle maggiori del mondo rispetto alla piccola città in cui si trova: Antonelli conquista il cielo novarese lasciando in eredità uno dei monumenti più arditi e rappresentativi di tutto l'Ottocento.

Fund raising

Il bando “S.O.S. Coperture” finanziato da Fondazione Cariplo ha interessato la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza, miglioramento strutturale, restauro e manutenzione. L'intervento occorso presso la Basilica riguarda principalmente il ripristino della copertura sovrastante l'Archivio capitolare, nel locale al di sopra della Sacrestia dei Canonici, all'incrocio del transetto e del lato meridionale dell'abside. A causa delle infiltrazioni nella sala dell'Archivio Capitolare, la Fabbrica Lapidea ne ha iniziato un progetto di recupero e manutenzione straordinaria. Il tetto, rifatto all'inizio degli anni Novanta del Novecento, è stato da subito degradato dall'azione dell'avifauna e da saltuarie tracimazioni delle gronde superiori. Quest'ultimo si trova più in basso rispetto alle coperture del transetto e dell'abside ed i canali superiori, in caso di forti piogge, riversano l'acqua sulle falde del tetto che coprono l'Archivio Capitolare, creando una cascata che non può essere gestita con il manto di coppi e, di conseguenza, allaga il sottotetto. L'importante massa documentale che costituisce l'Archivio Capitolare di San Gaudenzio si è fortunatamente conservata nella sede che la ha da subito custodita. Proprio per questa caratteristica, il contenitore edilizio merita prioritaria attenzione, affinché l'Archivio sia mantenuto e tutelato nel contesto che lo ha originato.

Il progetto “S.O.S. Coperture” che Fondazione Cariplo ha scelto di sostenere soddisfa l'esigenza di arrestare il degrado della volta dell'Archivio mediante un insieme sistematico di opere che diano al tetto una adeguata, affidabile ed efficace tenuta all'acqua rispetto alle attuali condizioni del clima. Attesa l'autentica originaria relazione contenuto- contenitore, l'azione di custodia deve potersi declinare su entrambi gli elementi. Se il controllo del materiale documentale è sempre stato oggetto di cura (e di un imponente e pregevole lavoro di riordino e catalogazione durato decenni e diretto dal Can. Prof. Agostino Temporelli), tra gli obiettivi di “S.O.S. Coperture” non poteva non esserci quello di permettere analogo controllo sul sottotetto e sul sistema della copertura. L'accesso ai sottotetti è possibile attraverso l'originario percorso sul cornicione interno all'aula basilicale, però sprovvisto di fune di sicurezza. Di qui la necessità di dotare il cornicione di una linea vita conforme alle disposizioni di Legge e l'opportunità di ripristinare un accesso al cornicione dall'interno della chiesa, dal lato Nord, in modo da potere anche evitare il lungo (e buio) percorso di accesso attraverso scale e sottotetti esterni.